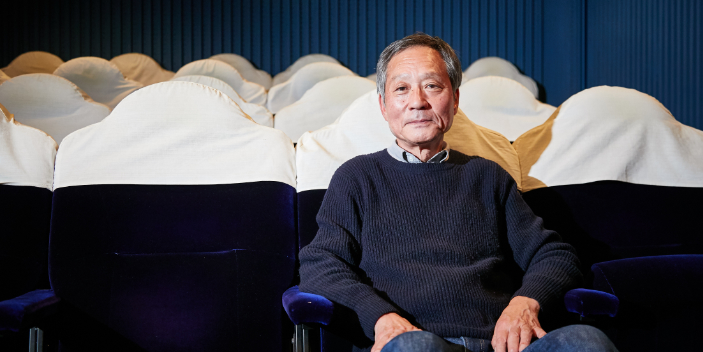

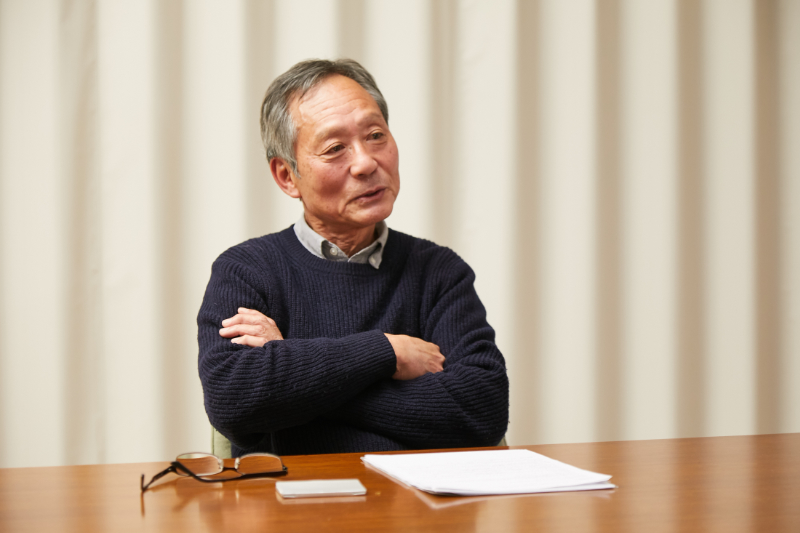

スーパー戦隊シリーズ、平成仮面ライダーのパイロット版など、数々のヒーロー作品を手がけてきた撮影技師・松村文雄さん。撮影助手として未経験で映像業界に飛び込み、今では50年以上キャリアを有しています。このインタビューでは、そんな業界のレジェンドである松村さんがキャメラマン人生で考え、経験したことを振り返っていただきました。映像業界での活躍を望む人にとって、しっかり心に留めておきたい貴重なアドバイスになるでしょう。

1948年1月18日生まれ。東京都出身。

テレビドラマや特撮番組、映画など、幅広く手がける撮影技師。

代表作は「宇宙刑事」シリーズ、『あぶない刑事』、「仮面ライダー」シリーズなど。

2018年はテレビシリーズ『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』、『仮面ライダージオウ』の撮影を担当した。

「まあ、何とかなる。ダメならやめちまえ」

――松村さんはこれまで、俳優の方を含めて多くの方を育ててきたと思います。本日はその中で培ったご経験をお聞かせください。…厳しい方とお聞きしているので、私、少し緊張しております。

厳しいと言われますが、そんなことはないですよ。ただ現場ではモノをつくっているわけだから、ちゃんとしないと。特に特撮は爆発物を使う場合が多いでしょう。事故にも繋がるので、緊張感をもってやっています。

ヒーロー作品の出演者は新人が多くてね、最初はみんな素人同然。本人たちはみんな「1・2話は見たくない」と言いますが、1年間撮影していると、その過程で必ず変わっていきます。毎日やっているうちに成長して、半年くらい経った頃には大体うまくなっている。ダメなものを褒めることはありませんが、良いところがあれば褒めますよ。「うまくなったね」と。

このインタビューを読むのは、どんな人が中心ですか? 新人とか若手とか、これから活躍していく人でしょうか。

――映像業界を目指している人、これから活躍していきたい人が中心になります。意欲はあるけれど、まだ実績はないという。

誰でも最初はそうです。僕もそう。僕は子どもの頃から映画が好きだったけれど、工業高校を卒業して、最初は医薬品メーカーに就職しました。映画の仕事に就きたいと思ったところでツテがあるわけではない。日芸や専門学校などを卒業しているわけでもない。18~19歳を漠然と過ごし、「どうしようかな」と思いながら映画館に通って、年間300本以上は見ていました。

そんなある日、新聞に載っていた映像制作会社の求人広告に目が留まり、はがきを出してみたのです。そのまま暫く何もなくて、すっかり忘れていた頃に「明日来い」と連絡がきました。仕事は恵比寿のマンションの1室にある個人経営の小さな会社で、社長兼監督みたいな人の撮影助手。行ったその日に日本橋の長瀬産業でコダックのフィルムを、秋葉原でアイランプを買って、そのまま新幹線に飛び乗って現場に向かい、16mmのフィルムで学校案内を撮影しました。それがこの業界での初仕事です。

――テレビで放送される作品には、どんな経緯で関わるようになったのでしょうか?

その会社に、もともとは松竹の社員でチーフクラスだった人がいたのです。当時はテレビ全盛の時代になりつつある頃でしたから、「ドラマを撮りたいの? だったらテレビで良い?」と会社を紹介してもらって。当時の僕はフィルムの16mmと35mmの違いくらいしかわからなかったけれど、それが転機になりました。

紹介された会社で撮っていたのは昼メロです。キャメラマンと、チーフ、セカンドがいました。映画の場合はサード、フォースまでいますが、テレビの場合は助手が二人だけ。チーフが露出を測り、あとはフィルムチェンジも、フォーカスを合わせるのも、ハレーションを抑えるのも、全部セカンドがやりました。映画より小所帯とはいえ、助監督もメイクも小道具もいて、最初は何をやれば良いのかわかりませんでしたよ。そこに入る以前に見習いでもやっていればスムーズだったのかもしれませんが、現場を知らないですっと入ってきたわけですから。

――大変そうですね。ご苦労されたのではないでしょうか?

「まあ、何とかなる。ダメならやめちまえ」と思ってやっていたら、ある日を境に自分の動きがふっと楽になったのです。始めてから2~3週間が経った頃でした。最初は怒られてばかりだったにもかかわらず、その日から先は自分の動くスピードが違う。50年以上も昔のことなので記憶違いがあるかもしれませんけれど、気付いた瞬間は覚えています。田端の陸橋の上で撮影していた時のことです。

それ以降、現場で知り合ったキャメラマンたちと、いろんな会社を渡り歩くようになりました。国際放映、円谷プロ、大映テレビ室ほか、みんなフリーだから「次はこういう仕事があるよ」と、20代はそんな感じ。そのうちにポジションもセカンドからチーフになりました。

たくさん映画を見てきたからわかる

――それからいよいよヒーローものを手がけるようになったわけですね。

当時はドラマの放映がたくさんあり、メロドラマ、アクション、刑事ものと、いろいろ撮影していました。そんななか、昭和51年に東映の『宇宙鉄人キョーダイン』をやることになって。その撮影途中で大映から「刑事ものを撮らないか?」と声がかかりました。通常のドラマは2クールで26本とおよそ半年ですが、子ども向け番組は当時から1年間。どちらかというと刑事ものが好きだし、フリーだから、そっちを選ぶこともできたのですが断りました。先に受けた仕事で、せっかく縁があって撮っていて、スタッフともうまくいっているのに、調子良く向こうに行ってしまうのはどうなのか。ここで行ってしまっては申し訳ない、と思ったのです。その時に大映の仕事を受けていたら、今どうなっていたかわかりません。

東映では、それから『Gメン75』『プレイガール』をやって『ジャッカー電撃隊』でまた1年。生田スタジオで『透明ドリちゃん』を撮り、大泉に戻って「Gメン」シリーズのチーフを1年半。その後、村上弘明くん主演の『仮面ライダースカイライダー』を撮りました。

――はじめての撮影監督ですね。フリーの撮影技師が任せられるのは珍しいのでは? しかも32歳での大抜擢だと聞いています。

助手はみんなフリーですが、東映のようなきちんとした会社が、特にあの頃のようなフィルムの時代にフリーをキャメラマンに上げることはほとんどありませんでした。先輩が推薦してくれていたし、やれるならやってみようかと。

――なぜ、松村さんの名前が挙がったのだと思いますか?

自分で思うのは、元気が良かったから。ああだこうだ言いながら現場を仕切っていたんです。昔から撮影現場を引っ張っていくのがチーフの役割。キャメラマンはしっかり構えていないといけません。それをきちんとやっているところを人が見ていて「あいつなら大丈夫」と思ってもらえたのではないでしょうか。

――セカンド、チーフとキャリアを積んでいく中で、任せられる役割をきちんと果たしてきたわけですね。

キャメラの一番近くにいるセカンドをやっていて、低い位置から撮るか、高い位置から撮るか、どのレンズを使うのか、キャメラマンから指示される前に、自分でやっていました。普通はキャメラマンが「次はこれ」と言って、助手であるセカンドが持ってくるのですが、僕はそうじゃなかった。

監督の狙いにあわせて、その通りの画を撮る。そのためには、どのレンズを使って被写体を撮るか。何をしたいのか。求めているものがわかりました。何故かというと、たくさん映画を見てきたから。こういうシチュエーションならこのレンズだろうと、理屈ではなく感覚で理解できていたんです。

こだわらない、あくまでも作品に合わせる

――作品のジャンルはもちろん、時代によって撮り方は変わったのですか?

メロドラマ、刑事もの、特撮と、それぞれ全部違うし、時代による変化も当然あります。たとえば刑事ものなら『あぶない刑事』は流れるような映像でしたが、今の『相棒』シリーズはどっしり構えて撮っている。昔は役者とキャメラマンが一緒に走り回っていたけれど、今はそういうキャメラワークはありませんよね。

特撮もフィルムではなくデジタルに記録媒体が変わって、CGなどいろんな合成ができるようになりました。フィルムだと被写体の近くで露出を測ったりしていましたが、今はベースを組んで、モニターを見ながら調整しています。現場の雰囲気自体が変わりましたね。今はキャメラの周りに数人しかいなくて、モニターの周りに人だかりができています。一発勝負の真剣さで言えばフィルムの方が勝っていると思いますが、僕らの時代と今は違う。臨場感や空気感は確かに異なりますが、結果的にいい作品を残すために手を尽くすことに変わりありません。

――ヒーロー作品がフィルムからデジタルに変わったのは、どの作品から?

スーパー戦隊は平成20年までフィルム。平成11年の『救急戦隊ゴーゴーファイブ』から関わって、平成21年の『侍戦隊シンケンジャー』からデジタルになりました。ライダーは『仮面ライダークウガ』の平成12年からですね。

――そんな変化にもスムーズに順応していけたのは、何故だったのでしょうか?

器用なのと、あまりこだわらないから。「自分の作品だから」と気負って撮ることはまずありません。ポジションを決めてレンズを選ぶ。キャメラって、それだけで個性が出てしまうんです。だから、他のことに「こうじゃなきゃダメだ!」とか言わない。あくまでも作品に合わせる。

レンズにしても、昔は望遠をよく使っていましたが、今はワイドレンズが主流です。カット割も時代によって変わりました。撮影現場が天候、場所で変わるし、俳優のその日の芝居に対する気持ちも違うのに、それを「こうだ!」と決めつけてしまうと、何もかも詰め込まなくてはいけなくなります。だから、もっとフラットに「どこでも撮れるよ」「どんな芝居でもOKだよ」という気持ちで向き合うわけです。

職人としてきっちりつくる

――自分の仕事を、ご自身ではどのように捉えていらっしゃいますか?

クリエイターとか、芸術家とか、そういうのではないですね。良いものをつくる職人だと思ってやっています。

何で僕がこの仕事をやりたかったかというと、子どもの時からいろんな映画を見て、良い影響を受けてきたから。今度は自分がつくる立場になって、その恩返しをしたいという気持ちがありました。

子どもたちがヒーロー作品を見て「かっこいいな」と感じるように。きれいな景色のなかで撮影された『土曜ワイド劇場』のサスペンスドラマを見て、視聴者が「ここに行ってみたい」という気になるように。東尋坊や冬の北海道など、そんな気持ちになって欲しいと思いながら被写体を活かして、しっかりと美しい実景を撮ります。サスペンスでは、そこで殺人事件が起きてしまいますけど(笑)。

――作品のジャンルで「これがやりたい!」と主張することはなかったのでしょうか。

好きで入った仕事だから、それを言う必要はないし、そうじゃない方が良いと思うんですよ。たとえば僕は、小説でもハードボイルドな刑事ものが好き。だけど、やりたいことばかりだとのめり込みすぎてしまうと思うし、好きなものだけやっていてはダメだと感じています。職人として、注文されたものをきっちりつくっていかなければ。

良ければ褒める。怒るなら、感情ではなく理屈で

――映像業界でのキャリアは50年以上。フリーランスで活躍し続けてこられたのも、そういうスタンスだから?

やはり業界を見ていて、撮る人によってジャンルが決まるケースは多いですよね。子ども番組なら子ども番組、刑事ものなら刑事ものと。監督もそうでしょう。喜劇やアクションといったタイプに分かれるものです。でも僕は守備範囲を広く手がけられたから、1つの仕事がなくなっても違うジャンルの仕事が受けられた。3つくらいの分野をしっかり突き詰めることができれば、長期にわたって仕事が途切れることはなく繋がっていくのではないかと思います。

――これからの世代の人たちにアドバイスを送るとすれば?

誰かに言われた通りにやれば良いということはありませんよね。何をするにしろ、その人なりに考えて、やってみないと。助手の人たちにもそう言っています。

ただし、最初は誰もが経験のないところからスタートしている。だから教える側が、できないレベルまで下がることが必要だと思います。今の人はみんな教えたがるけれど、教え方が下手ですね。できる人は、そうでない人が何故できないのかがわからないのかもしれない。本当は自分だって忘れているだけで同じようなレベルだった頃が必ずあるのに。

そして、良かったら褒める。悪かったらその場で伝える。助手も、俳優も、誰だって褒められれば嬉しいし、自信が持てる。時には怒ることも大事ですが、感情ではなく理屈で怒らないと。

僕らの若い頃は教えてくれる人はいなくて、上の人に自分でどんどん質問しました。教えないでも食らいついてくる子は、いつの時代も伸びるし、残ると思います。もちろん、教えて伸ばしてあげることも大切ですけれど。

――最後に、松村さんのキャリアで印象深い作品を教えていただけないでしょうか。

テレビだと、初めてメインのキャメラマンをやった『星雲仮面マシンマン』。その前の『宇宙刑事ギャバン』は大先輩である東映の瀬尾脩さんがメインでしたが、『マシンマン』はオープニングからエンディングまで全部自分で撮りました。

映画では、雨宮慶太さんが監督した『人造人間ハカイダー』。アクション監督がJACの金田治さん。映画なので予算があり、機材にお金をかけられて仕掛けも大きかった。撮影は35㎜のフィルムでした。雨宮さん、金田さんと3人が持ち味を発揮してモノをつくっている感覚になれたというか、手応えがありましたね。

特に印象に残っているのは、黒いオートバイで夜中に走り回るシーンです。フォグを撒いて、逆光を当てて白くしないと撮れない。ましてやフィルムだから失敗できない。大変でしたけど楽しかったですね。

――どちらもぜひ拝見したいですね! 本日は貴重な話をお聞かせくださり、本当にありがとうございました!

インタビュー・テキスト:吉牟田 祐司(文章舎)/撮影:SYN.product/編集:CREATIVE VILLAGE編集部