2012年は、東日本大震災から1年が経ったものの、日本における外国人観光客数は低迷していた時期。企業も海外に向けて広告戦略を展開するような空気はほとんどありませんでした。でも、そんなクライアントの悩みを聞き、なんとかしなければと、パートナーであるクリエイティブエージェンシーの猿人はある施策を立ち上げました。それが、インバウンドプロモーション「IS JAPAN COOL?」です。

カワイイカルチャー、現代アート、職人、道(柔道、書道など)、といった日本古来の文化からポップカルチャーまで、様々な切り口から日本の魅力を取り上げたコンテンツを展開。デジタルとの融合による先進的な表現で見る人の感動を喚起するような体験を目指す猿人のクリエイティビティについてお聞きしました。

中央大学卒業後、三越、テレプランニングインターナショナルを経てマッキャンエリクソン博報堂に入社。2007年代表取締役に就任するとともに株式会社猿人を子会社として設立。同社の代表取締役、コミュニケーションデザイナーに就任。2012年に猿人をMBO、株式会社ENJINとして、同社の代表取締役社長に就任。猿人 クリエイティブディレクター 野村 志郎 (写真左)

デジタルと映像が融合した先進的な表現を生み出すクリエイティブディレクター。

日本政府観光局、ANA、グーグル、クロックス、沖縄県など数多くのブランディング・プロモーションを手がける。世界で累計3,000万再生回数を超え話題となった日本政府観光局のJAPANブランディング動画、ANAのグローバルプロモーション「IS JAPAN COOL?」などで、世界三大広告賞ONE SHOW、アジア最大級の広告賞SPIKES ASIAグランプリ、グッドデザイン賞、メディア芸術祭などを受賞。

日本復興へ翼を広げて――ANA発、JAPANブランディング「IS JAPAN COOL?」

――「IS JAPAN COOL?」は、日本の伝統文化から、“kawaii”とか“cosplay”など最近のポップカルチャーまで取り上げて、日本の魅力を紹介されていますが、どういうきっかけでスタートしたプロモーションなのでしょうか?

野村 このプロモーションは、東日本大震災の翌年、2012年にスタートしました。当時、クライアントであるANAさんから、いま日本を訪れる外国人が本当に少ない、という悩みをお聞きしました。当時は国内の観光需要自体が落ち込んでいた時期でしたし、まして海外にインバウンドの広告展開するような空気すらなかったんです。

しかしANAさんの、今こそ何かするべきではないかという強い想いに私たちも共感し、一緒に何か施策を打ち出そうということになり、「IS JAPAN COOL?」として企画を立ち上げました。

――このプロモーションを拝見すると、ANAという企業を通じて日本をブランディングするという壮大なスケールのコンテンツなのだなと思いました。

野村 まさにその通りです。このプロモーションでは、いわゆる宣伝要素であるエアラインのサービス関連については一切触れないことにしました。再び外国人観光客を呼び寄せるには、日本の魅力を前面に押し出すことに徹するのが一番だと考えたんです。

その当時は、他にこのようなアプローチの情報を発信しているメディアはなかったので、実際やってみたら思ったよりも大きな反響が得られました。

特に、当時の東京都知事や駐日大使のルースさんがいち早くSNSでこのコンテンツを発信してくださったんですよ。こうした著名な方や、インフルエンサーの方々の効果で、広告を使わずに自発的に広がっていきました。

こうした反響を見て、次につながる可能性を見出し、継続してコンテンツを発信していくことになったんです。

“感動”をゴールに、かつて見たことも体験したこともないクリエイティブにチャレンジする

――海外の広告賞も受賞されたという「IS JAPAN COOL?DOU」というコンテンツですが、茶道や柔道など日本の伝統文化を取り上げて、体の動きや身のこなしなどをデータビジュアライズされていますが、どんなコンセプトで制作されたんですか?

野村 武道や芸道など9つの「道」を取り上げて、それぞれの達人たちの所作とか技などの動きをデータビジュアライズしました。きっかけはANAの担当の方から、これらの「道」をコンテンツ化したら面白くなるんじゃないかという意見をいただいたことです。

これを受けて、最初はちょっと難しいかな、と思いました。茶道のアウトプットってどんな感じだろう…とかイメージが湧きにくかったんです。調べれば調べるほど、独特の価値観に及び、どんどん哲学的になっていく。でも、考えていくうちに、所作とか型、技などはすべて無形のものだなと気づいて。ではその無形の文化をデータとして有形文化にしてはどうかと思い立ち、コンセプトに据えました。アイデアとしては様々な動きをデータ化してビジュアライズするという落とし込みで、無形の貴重な文化を後世に残していこうという想いも込めました。

――いわゆる観光のプロモーションビデオとは一線を画した、非常にコンセプチュアルなコンテンツだなと思って興味深く拝見しました。視覚から入っていけるだけでなく、360度好きな角度に動かせるというインタラクティブ性を持たせていて、直感的に楽しめるんですよね。

野村 海外向けということもあって入口のハードルを下げたかったので、まずは視覚的な興味から入ってもらうというのが、こちらの意図です。そのため、ビジュアライズ化にはとても工夫と配慮が必要でした。

あわせて読みたい

例えば、所作をデータ化するために、4DViewを活用しました。これには理由があって、モーションキャプチャーと違い、着衣のままデータが取れるんです。茶道や舞踊など、それぞれ纏う衣装にも意味があり、それも文化の要素の一つとして欠かせないもの。なので、それを外すことはどうしてもできなかったんです。日本に一ヵ所しかないスタジオを探し出して撮影しました。

出演者の達人も、リサーチにかなりの時間を割いて行いました。そして一人ずつ直接ご連絡して、出演依頼の説明をするのですが、やっぱり最初は多くの方がコンテンツのイメージをつかみにくくて「この人は何を言ってるんだろう?」というリアクションで(笑)。

でも説明を進めていくうちに、「昔から継承してきた文化を次世代に伝えていきたい」というコンセプトに皆さん共感してくださったんです。そしてわかったのは、意外と皆さん新しいテクノロジーへの関心が高いということ。だから、撮影現場でもすごく協力的で、能の方は、実際の舞台よりも遥かに狭いスタジオで、「こう舞うと綺麗に見えるかも」と提案までしてくださったり。

自分たちの文化を海外に向けてどう素晴らしく発信できるかということに対する、情熱がひしひしと感じられた瞬間でしたね。

この動画の再生回数はこれまでの累計で250万回を超え、世界60カ国に紹介されました。また、世界3大広告賞の一つであるTHE ONE SHOWのインタラクティブ部門で銅賞も受賞し、日本の文化は国境を越えて関心を持って見てもらえるのだと、手応えも感じましたね。

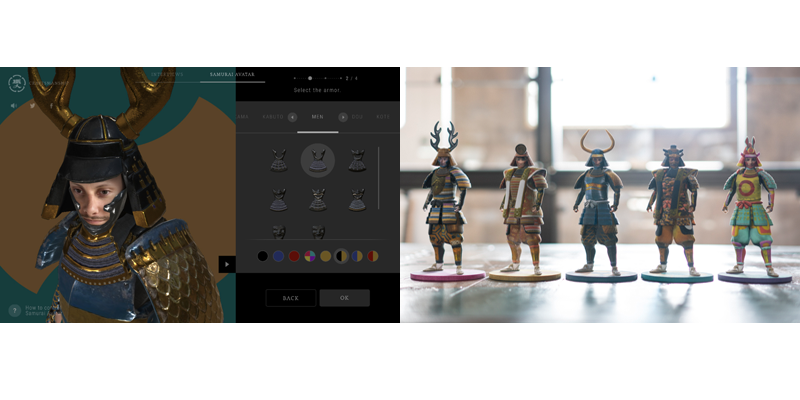

――「CRAFTSMANSHIP/SAMURAI AVATAR」というコンテンツでは、好みのパーツを選んで、侍のアバターを自分仕様に作れるだけでなく、3Dプリンターでフィギュアにまで出来てしまうという、ありそうでなかったアイデアをカタチにしたところに驚きました。

野村 日本のクラフトマンシップを支える職人にフォーカスしたコンテンツを作りました。“侍”をテーマに、伝統文化の精神を受け継いだ職人技を、アバターという形で表現してみてはどうかと考えました。

しかも、そのデザインを自分の顔写真を使って自由にカスタマイズ出来たら面白いんじゃないかと。

でも、ここまでならよくあるコンテンツ。もっとブラッシュアップを図るべく考えたのが、自分で作り出したアバターのデータを3Dプリンターでフィギュア化するというものでした。

フォトスタジオで全身を3Dスキャンしてフィギュアにするというサービスが存在することは分かっていたんです。でも今回目指したのは、世界中どこでも、誰でもスマホやPCで自分のデータをフィギュア化できるサービス。それは、おそらく世界で初の試みだったと思います。

技術の専門スタッフと一緒に検証を重ねながら、約半年かけてようやくコンテンツとしてカタチにすることができました。国内でもプリントサービスなどに入稿すれば、簡単にフィギュアが作れるようになっています。

(写真右)アバターをフィギュア化。自分だけでなく他人の写真があればプレゼントにも。

――サイト上では他人のアバターも見ることが出来るなど、シェアする楽しみも提供しているんですよね。

野村 ちょっとゲーム感覚を取り入れてみました。世界中からアクセスできるコンテンツなので、アバターの数を国ごとに可視化したいと思ってマップも作りました。今、北米を中心に凄く反響があって、あっという間に1万体を超えたんです。また、世界的に有名なDJのスティーブ・アオキさんが1500万人のフォロワーに向けてSNSで発信してくれたのも大きかったです。

――戦国地図みたいですね!これだけで国盗り合戦みたいなゲームに発展させてみても面白そうな気がします。

野村 まずは侍の甲冑作りに興味を持ってもらえたら、より深い話をまとめた職人たちのインタビュー記事に飛んでもらって理解を深めてもらいたいという狙いで構成しています。

リアル以上の体験を追求するべく、バーチャル空間に美術館を建築

――伝統文化だけでなく、現代へのアプローチをアートで試みた「IJC MUSEUM」は、なんと美術館を造ってしまったという企画の大胆さに大変興味深く拝見しました。なぜこのような企画にしたのですか?

野村 この企画は、日本のアートを海外に向けて紹介したいとこちらから提案しました。最初から美術館そのものを造るという前提の企画です。

現在日本にはフランスのルーヴル美術館のように現代アートの作品が集約されている大規模な場所ってないですよね?じゃあバーチャル空間にそれに該当するものを作ってみてはどうかと思ったんです。

ただ作品の画像を並べるだけなら、インターネットの検索と何ら変わらないなと。

それで、制作にあたりまずは建築家の方に入ってもらって美術館の設計をしたんです。

――建築家が設計したんですか!?バーチャル空間で限りなくリアルを追求されたんですね。確かにPCでもスマホでも、部屋の移動や作品の閲覧がストレスなくスムーズで、驚きました。小さなデバイスでこんなに快適にコンテンツを楽しめるのかという。

野村 リアルと違う良さがこのバーチャル美術館にはあって。普通なら触ることができない作品に思いっきりズームしたり、加速度センサーを使って空間内を移動できるようにしたり。出展いただいた中でNerholさんの作品は、写真を200枚も重ねて彫るという手法が特徴で、それで生まれる歪みが年輪のように見えて個性的。遠くから見るとポートレートのようだけど寄ってみると彫られたディテールがよくわかります。

TAKU OBATAさんの彫刻作品は、よく見ると彫刻を載せる台がない。なくても倒れずに立脚するという技術を持っているんです。足元をズームさせてみるとよくわかります。背後に回ってみたりとか。

こういう、リアルの美術館では実現できないアート鑑賞の体験を新しくしたくて。

そのためには、デジタル空間上に“場”が必要だったんです。

最初は断られるのも覚悟していたんですが、アーティストの方にこのコンセプトを説明すると皆さん「面白いね!」とすごく喜んでくださいました。

ある方は、自分で作品を選んで展示空間のディレクションもしたいと言い出すなど、すごく積極的に関心を持っていただいて。それならぜひ!とお願いしました。

――どのアーティストの作品も見ごたえがあるんですが、それをストレスなく快適に楽しめるし、むしろリアルではできない鑑賞体験を創られたという点で、非常に価値のあるコンテンツとなりましたね。

野村 草間彌生さんという日本を代表するアーティストをはじめ、展示されているのは現代美術界でも錚々たる方ばかりです。そんな方々の作品のクオリティを損なうことなく、デジタル空間上で見せるのは作品をお預かりした使命でもあります。本物の作品よりも質感が粗く見劣りする、なんてことは絶対許されないので、そういう点には最大限の配慮を施しました。

あわせて読みたい

――このようなリッチなコンテンツだとデータが重いという問題に直面すると思うのですが。

野村 確かにそういう課題はありました。データが重くなるほど読み込みが遅くなったり、スマホの機種によって見れないものが出てきたり。かといって質を下げてしまう訳にもいかないので、葛藤はありましたね。幸いこのプロジェクトでは高い技術を持ったスタッフが集っていたのでクリアできました。

テクノロジーによって、リアルにはない体験を実現することができましたが、あまり技術を前面に出しすぎるのもちょっと違うかなと思います。あくまでも技術は手段として、実現したいものを可能にするためのもの。技術のショーケースにならないように、必要なものを選び取っていくことはすごく大事だと思っています。

自由な発想から斬新なクリエイティブが生まれるユニークな環境

――どのコンテンツも相当尖っていて、メンバーの皆さんのモノづくりへの高いモチベーションや情熱が感じられます。コンテンツに登場された達人たちや職人たちに負けない職人気質を発揮されていると思うのですが、猿人にはかなり能力の高い精鋭が集まっているとお見受けしますがいかがですか?

中澤 私自身が、以前勤めていた企業でAEをしていた頃に、一人でストラテジー、メディアプランニング、コピーライト、アートディレクションをマルチタスクでやっていたという経験をしました。そのスタンスが当社の社風の一つとして根付いているんですね。猿人には、一般の企業のような組織は存在しません。固定化された部署も、役職もない。プロジェクトごとに、アメーバのようにチームが編成され、スタッフィングなどは、リーダーに一任されています。また社員は実力さえあれば、CD、コピーライター、営業、プランナー、どの役回りをやったっていい。

中澤 私自身が、以前勤めていた企業でAEをしていた頃に、一人でストラテジー、メディアプランニング、コピーライト、アートディレクションをマルチタスクでやっていたという経験をしました。そのスタンスが当社の社風の一つとして根付いているんですね。猿人には、一般の企業のような組織は存在しません。固定化された部署も、役職もない。プロジェクトごとに、アメーバのようにチームが編成され、スタッフィングなどは、リーダーに一任されています。また社員は実力さえあれば、CD、コピーライター、営業、プランナー、どの役回りをやったっていい。

フラットな環境で職種に縛られず、全員がアイデアと創造性を発揮できる場が当社にはあります。

それと、当社は、職種、年齢の隔てなく、チームの全員がアイデア出しをしますし、若手であろうがベテランであろうが、アイデアが通れば誰でもリーダーとなってプロジェクトを進めていくことができます。時には私が、そのプロジェクトの、いちスタッフとしてアサインをされることも(笑)。もちろん、若手の社員がリーダーになった場合は、経験値としてできないこともあるので、先輩のサポートも受けながら、責任をもって進めていきます。

野村 見る側の人が「これってどうなっているの?すごい!」という興味や感動の喚起をゴールとしています。他と同じことをやっていては自分たちの存在意義がないと思っていて。なので、毎回そうなんですけど「このアイデアすごく面白いよね。で、どうやって実現しようか?」となる(笑)。同じことは2度とやらないのでハードルは必然的に高くなるんですよね。

DOUの場合、モーションキャプチャーはすでに映像などでは使われていますが、Webやスマホで自由に操作できるインタラクティブなものを作りたいというアイデアが持ち上がった時に、難易度がかなり高そうだけど、でも挑戦しよう!と士気が高まるんですよね。そういうマインドがうちには根付いていると思います。

また、厳密に職種で区切っていないので、デザイナーだからコピーは書かない、というのではなく、コピーもデザインもみんなで関わり合って進めていきます。

個人的な意見ですが、これは自分の担当ではない、みたいなマインドだと成長しないしアウトプットの質が上がってこないと思ってます。私はクリエイティブディレクターという肩書を持っていますが、コピーも書くし映像もデジタルの企画もフラットにやります。

――こうしたクオリティの高いクリエイティビティを発揮できるのは、クライアントとの信頼関係がきちんと築かれていて、理解されていることも大きな要因なのではないかなと思いました。

野村 パートナーのようなスタンスで、一緒に仕事させてもらってます。クライアントからも「こんなことをやってみたい」と意見をいただくことも多いです。特にこのプロジェクトはそのくらいコミットしてもらわないと、ここまで続かなかったでしょうね。我々が一方的に盛り上がるのではなく、お互いにモチベーションを共有していかないと、継続していくことは難しいでしょう。

野村 パートナーのようなスタンスで、一緒に仕事させてもらってます。クライアントからも「こんなことをやってみたい」と意見をいただくことも多いです。特にこのプロジェクトはそのくらいコミットしてもらわないと、ここまで続かなかったでしょうね。我々が一方的に盛り上がるのではなく、お互いにモチベーションを共有していかないと、継続していくことは難しいでしょう。

そうした要望や課題を受けて、すぐにその場で深いディスカッションができて、尖ったアイデアを提案し実現できるという点を、評価していただけているのかなと思います。

中澤 今回ご紹介したプロジェクトは見てくださった人々にデジタルによる新しい体験をもたらすことができたと自負しています。

今後も、デジタルの進化をキャッチアップしながら、世界中の人々に感動してもらえるコンテンツを作り続けていきたいですね。

企業情報

株式会社ENJIN

https://en-jin.jp/

「おもしろい仕事。おもしろい会社。」を企業スローガンに、人々から「おもしろい!」と言ってもらえるような、人々を幸せに出来るような、そんな仕事をしようという想いを社員全員で共有しています。

新しいニーズを創造するという作業、新しいマーケットを創造するという作業は、とてもクリエイティブな作業です。過去のデータを集積・解析しロジックを組みあげるのは左脳の作業ですが、さらにその上に、未来の、新しい何かを作る、創造するという右脳の作業は、容易ではありません。「創造」という作業には、空想する力、つまりゼロから何かを生み出す「アートする力」が必要だからです。

猿人は「アートする力」で、常に「新しい何か」を創造し、お客様のマーケティングに貢献したいと考えています。

撮影:SYN.product インタビュー・テキスト:岩淵留美子(CREATIVE VILLAGE編集部)