――映画「ミッドナイトスワン」(20)、Netflixオリジナルシリーズ「全裸監督 シーズン1」(19)……監督・内田英治がつくりだす作品が、世界を舞台に、観客のみならずクリエイティブ業界をも揺さぶる。「話題作を手がけたことで映画がつくりやすくなったでしょうって思われているかもしれませんが、そんなことはまったくありません」。常に脚本を持ち歩き、会う人会う人にみずから売り込みを続ける。子供の頃から映画監督になりたかった。だから監督であることを、自身の映画をつくることを絶対にあきらめない。そしていま、念願だったスリラー作品「マッチング」で、また新たな境地に挑む。――

ずっとスリラーやホラーがやりたかった

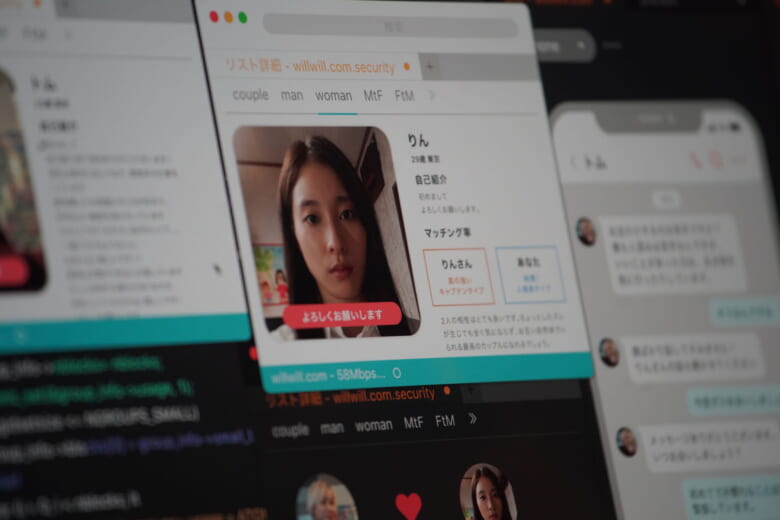

僕は子供の頃からスリラーとかホラー映画が大好きで、もしかしたらヒューマンドラマ系のイメージをもたれているかもしれませんが、むしろ“そっち側”の人間だと自認しています。「13日の金曜日」的なメジャー作品はもちろん、深夜にテレビでやっていたC級アメリカン・ホラーなどもすべて観ていました。自分がそういう子供だったので、本格的なものより子供にも観てもらえるようなスリラーやホラー作品をやりたいと以前から思っていました。それでいい題材をずっと探していたのですが、5年ぐらい前にマッチングアプリが話題になりはじめ、会ったこともない素性の知らない人間同士がアプリを通じて出会うわけですから、絶対にいろんなトラブルや事件が起こるだろうと興味を持ちました。

でもちょっと発想がベタすぎるなとそのまま放置していたんです。それがどんどんマッチングアプリが身近なものになってきて、僕の世代だとどうしても一歩引くところがあるのですが、若いスタッフはガンガンマッチングアプリで恋人をつくったり、結婚したりしている。決定的だったのは、電車に乗っていたときに目の前にいた若者たちがけっこう大きな声でマッチングアプリで出会った人の話をしていたことでした。もはやマッチングアプリはこれほどまでに当たり前の出会いのツールになっているのかと。それで改めて調べてみたら、マッチングアプリを題材にした映画がまだなかった。これはもうやれということだと、約2年前に本格的に企画をスタートさせました。

その場で感情に生まれてほしい

真逆に振りたい役者さんたちというのが今回のキャスティングの決め手でした。輪花を演じる土屋太鳳さんは普段とても清楚なイメージなので、反対のもっと人間っぽい姿を見たかったし、輪花につきまとう永山吐夢役の佐久間大介くんは、いつも陽気なキャラクターだから、真逆の無感情な役をやったらどうなるのかなと興味がありました。2022年11月に無事クランクアップしたのですが、太鳳さんと佐久間くんは、撮影までにきっちり役を飲み込んで臨むタイプでした。対して輪花を支える影山を演じた金子ノブアキさんは、現場でも延々役づくりの話をしている。会話の99.9%は芝居の話だから話していて楽しいのですが、ただ、全然終わらないという(笑)。よくそんなにずっと役のことを考えていられるな、すごいなって感心しました。

僕が撮影現場で一番言うのは、「気持ちをつくらないで」ということです。その場で感情を生んでほしい、感情に生まれてほしいんです。だけどセリフってどうしても覚えるものだから、役者は恐いセリフなら恐いふうに言うことだってできる。でもそのキャラクターがその恐ろしいセリフを言うには、それだけの背景と意味があるわけです。だから、覚えたセリフをはくのではなく、その場で生まれた感情から発せられたセリフじゃないといけない。そこはものすごく気をつけています。なので、僕は現場で芝居の流れを大切にしているしアドリブもめちゃくちゃ多い。そういった意味でもラストの影山のアパートでのシーンは難しかったです。ワンシチュエーションの、しかもかなり長いシーンを芝居だけで変化をつけていかなければならなかった。1日で撮り終えないといけないという限られたスケジュールの中で、役者たちも大変だったと思います。撮影を終えて、太鳳さんはより大人になったというか、出産も経験されて、やれる役の幅がさらに広がった気がします。佐久間くんは、まあまあ一緒ですね(笑)、表面的には。でも中身はすごく変わったと思います。何より僕の彼への見方が変わりました。きっと佐久間くんってチャレンジしたいタイプだから、より尖ったことを、ほかの人にはできないようなもっと個性的なものをやらせてみたい。佐久間くん自身もたぶんそう思っていると思います。

映画だけが人生だった

僕は、父親が仕事で在住していたブラジルで生まれ育ちました。父親が映画好きで、週末には必ず連れられて一緒に映画館に行っていました。だから子供の頃から映画は大好きでしたし、めちゃくちゃ観ていました。それが11歳のときに僕だけ帰国させられ、祖母の住んでいた大分県で暮らすことになった。僕は日本語がうまく話せなくてひどくいじめられました。住んでいたのが大分市の中心街で、歩いていける距離に2館も映画館があって、辛い学校生活から逃げるようにひとりで映画館に通いつめていました。当時は二本立てだったので、2館巡って4本観たり、映画館が近所にあって本当によかった。映画だけが人生でした。いろんな映画を観ていましたが、印象深かったのは、「楢山節考」(83)と「ランボー」(82)。「楢山節考」はよくわからないまま観たのですが、とんでもなく衝撃を受けましたし、孤独に闘うランボーには共感しかなかった。ほぼ同時期に「楢山節考」と「ランボー」を観て、まったく違うジャンルにも関わらず夢中になった高揚感のようなものが、いまの僕のいろんなジャンルの映画を撮りたいという感覚や衝動につながっているような気がします。

両親の帰国が決まり中学3年生で東京に引っ越してからも映画好きは変わらず、高校時代はレンタルビデオ全盛期でしたので、1日に5本ぐらい借りて観たりしていました。アートハウス作品はもう少しあとになってからですが、ハリウッド映画をはじめいろんなジャンルの作品を観ていました。特に「男たちの挽歌」などの香港映画はよく観ていました。高校入学までは勉強も頑張っていて、けっこう真面目な学校に進んだのですが、友達もいなかったしつまらなくて、中退しようかと考えていたほどでした。中学時代の友達でヤンキー高校に行った子たちがいて、彼らと遊んでいるほうが断然楽しかった。だから僕は映画でヤンキーを描くのが好きなんです。

きっかけは、撮影監督の篠田昇さんだった

とにかく映画が好きで、ずっと映画監督になりたいと思っていたのですが、どうすればなれるのか、当時はまったくわかりませんでした。なんとか高校を卒業しシナリオ学校に入ったのですが、講師がアニメーション系の人で、学びたいのは映画のシナリオなのにこんなの違う!と言ったら1日で退学させられてしまいました。でもその後もひとりでずっと脚本は書いていました。物語を考えるのは好きだったんですよね。うまくいかないことだらけでしたが、どうしても映画の世界入りたくて、その頃、北野武監督にハマっていて、「ソナチネ」(93)はいまでも特別思い入れのある映画なのですが、なんとか北野監督の現場に入りたいと応募し合格したのですが、現場は現場でもテレビのほうだった(笑)。約1年バラエティのAD(アシスタント・ディレクター)をやったのち、『週刊プレイボーイ』編集部に入り記者になりました。当時は雑誌が売れていた時代でしたからけっこう自由で、僕は自分が好きな映画ネタばかりやっていました。「韓国映画戦線異常あり」という特別企画もやりました。25年以上前の話ですが、世のメディアで最初に韓国映画を特集したのは僕だと自負しています。

岩井俊二監督の映画「Love Letter」(95)で撮影監督の篠田昇さんを知り、以前岩井監督を取材していたこともありその流れで篠田さんも取材できることになりました。取材時にいろいろ話していたら、「お前、映画が好きなのか?」って聞かれて、「はい、好きです」と応えたら、「じゃあ、現場に遊びに来い」って。それで行った現場が「スワロウテイル」(96)でした。それからも篠田さんに言われて2作品ぐらい手伝いをして、そこから映画の世界に片足を突っ込んでいった感じです。ずっと夢に見ていた映画の現場に行けたのはよかったのですが、よくわからなかったというのが正直なところでした。だれが何をしているのか、何の役割なのか、システムもまったくわからなかったし、これはちょっと勉強しなきゃいけないなと思いました。

大事なのは「なぜこの作品をやりたいのか」

一番の転機となった作品は「グレイトフルデッド」(14)かもしれません。日本では全然当たりませんでしたが、海外の多くの映画祭ですごく評価された。当時は自分の意に沿わない作品を手がけることも多く、脚本も書かせてもらえないし、仕事として映画を撮るという割り切りも必要なのかなと悩んだり、けっこう辛かったんです。そんな中で、「もう好きにやっていいんだ!」と振り切って撮ったのが「グレイトフルデッド」でした。日本ではブラックコメディはなかなか受け入れられないのですが、海外で熱狂的に迎えられ、日本でダメでも世界ではこんなに観てくれるんだと、目を開かせてくれた作品でした。

海外の映画祭にたくさん呼ばれるようになって学んだのは作品に対する姿勢です。日本と海外では考え方がまったく違う。外国人のプロデューサーにまず聞かれるのは、「なぜこの作品をやりたいのか」ということです。みんなその映画を撮りたい理由を知りたいんです。でも日本では、「これだれが出るの?」といった方向にばかり話が行ってしまう。やっぱり一番大事なのは「なぜやりたいのか」だと思います。これから映画を撮りたい、クリエイティブな世界で活躍したいと思っている人は、まずしっかりとやりたいもの、企画を持つことです。映画をやりたい人っていっぱいいるのですが、「じゃあ、何かホン(脚本)ある?」って聞くと何もないんです。大抵の人が何も持ってない。ちゃんとした企画書でなくても脚本でもいいから何か見せられるものがないと一歩踏み出すことはできないし、チャンスも巡ってこないと思います。

絶対的に打席数なんです

原作ものも面白いのですが、やはりできる限りオリジナルをやっていきたいと思っています。簡単ではないですが。だから僕はいまでも常に脚本を持っていますし、ツテや人脈をつくるより、とにかく「当たって砕けろ」です。で、砕けたとしても次に行けばいいだけの話です。砕け散るわけではない。絶対的に打席数なんですよ。ビジネスの世界でよく言われる通り、成功するためには、まず打席に立つこと。そして打席に立つ数を増やすことです。脚本を10人に見せるより100人に見せたほうが採用される確率は断然高い。僕はとにかく脚本を書いて、会った人に順番に見せていく。だれかが「いいね」って言ってくれるはずだし、言ってくれるだれかに出会えるまで続ける。それだけです。「ミッドナイトスワン」(20)だって草彅剛さんサイドが「いい」と言ってくれた。その前に100人ぐらいに「ダメ」だと言われたけれど、その後ろに「いい」と言ってくれる人がやっぱりいた。100やって1当たればいいんです。だから絶対にあきらめない。 “Never Give Up”です。これだけは絶対です。

映画は娯楽ですがビジネスでもあるわけですから、興行収入面で結果をきちんと出さないと次のステップには行けない。映画が好きだからお金なんて関係ないなんていう時代はもう終わったんです。結果を出さないと映画そのものが消え去るかもしれないわけですから。だから、本作「マッチング」も結果が重要だと思っています。「マッチング」を完成させて、スリラーをやりたいという気持ちがますます強くなりました。ヒューマンドラマのように気持ちではもっていけない、緻密でテクニカルで、理数的な計算が必要だし、スリラーって本当に難しい。でもだからこそ挑戦したい。実は、僕は脚本を書くために徹底的に取材する人間なのですが、まだ未経験なんです、マッチングアプリ。めちゃくちゃやりたかったんですよ。でもみんなに止められて。「実は取材です」なんて言ったら、本気でキレられますよって(笑)

1971年ブラジル生まれ。バラエティ番組のADを経て、『週刊プレイボーイ』の記者として活躍する。ツテをたどり出会ったドラマディレクター・福澤克雄(「VIVANT」「半沢直樹」ほか)のTBSドラマ「教習所物語(99)に脚本家として参加。2004年に映画「ガチャポン」で監督デビューを果たす。ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭をはじめ30か国以上の映画祭で高い評価を得た映画「グレイトフルデッド」(14)、さらに「獣道」(17)でも注目を集める。19年に脚本・監督を担ったNetflixオリジナル「全裸監督」がアジアを中心に驚異の視聴者数を記録、映画「ミッドナイトスワン」(監督・脚本、20)で日本アカデミー賞優秀作品賞、主演男優賞を受賞、映画「異動辞令は音楽隊!」(監督・原案・脚本、22)では主演の阿部寛がニューヨーク・アジアン映画祭で日本人初となるスター・アジア賞を受賞した。主な作品に、映画「サイレントラブ」(監督・原案・脚本、24)、テレビ東京 ドラマ24「雪女と蟹を食う」(監督、22)、WOWOW 連続ドラマW「落日」(監督、23)、配信ドラマ「列島制覇-非道のうさぎ-」(原案・監督、21)ほか。

仕事は充実しているが恋愛に奥手なウエディング・プランナーの輪花(土屋太鳳)。同僚のすすめで登録したマッチングアプリで吐夢(佐久間大介)と出会うが、吐夢の執拗さに恐怖を感じ、取引先でマッチングアプリ運営会社のプログラマー影山(金子ノブアキ)に助けを求める。時を同じくして、アプリ婚をした夫婦が惨殺される連続殺人事件が起こる。被害者たちは全員、輪花の勤める結婚式場で式を挙げていた。

脚本・監督:内田英治

出演:土屋太鳳、 佐久間大介、金子ノブアキ、杉本哲太、斉藤由貴ほか

製作:遠藤徹哉、小川悦司、舛田淳、渡辺和則、牧田英之、企画:若泉久朗、プロデューサー:二宮直彦、大崎紀昌、千綿英久、ラインプロデューサー:尾関玄、撮影:野口健司(JSC)、照明:後閑健太、美術:太田仁、装飾:前屋敷恵介、録音・整音:栗原和弘、衣装:川本誠子、ヘアメイク:板垣実和、編集:小美野昌史、音響効果:堀内みゆき、特機:奥田悟、VFXスーパーバイザー:立石勝、特殊造形:百武朋・並川学、スタントコーディネーター:吉田浩之、操演:横井豊、佐熊慎一、キャスティング:川口真五、助監督:清水勇気、制作担当:今井尚道

原作:内田英治『マッチング』(角川ホラー文庫刊)

音楽:小林洋平 共同脚本:宍戸英紀

主題歌:Aimer「800」(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)

製作:『マッチング』製作委員会

制作・配給:KADOKAWA

Ⓒ2024『マッチング』製作委員会

2月23日(金・祝)全国公開

インタビュー・テキスト:永瀬由佳