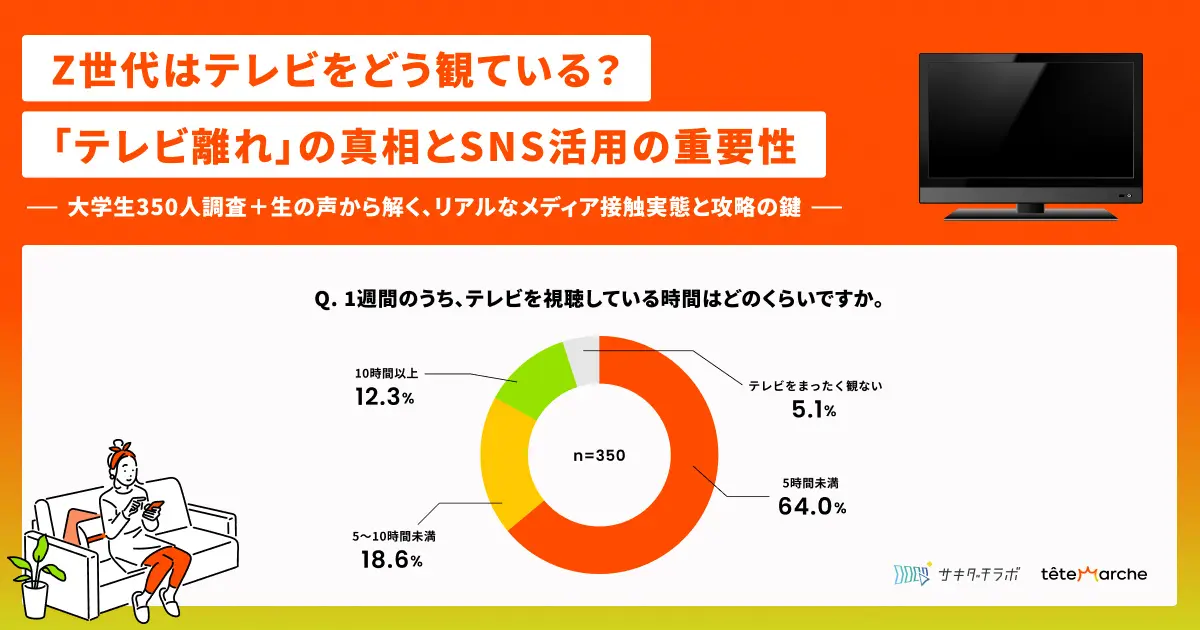

若者の「テレビ離れ」が叫ばれて久しい中、株式会社テテマーチが運営するサキダチラボは、全国の大学生・大学院生を対象にしたテレビ視聴に関する実態調査を実施し、その結果を公表した。調査は定量調査として350名へのアンケートを行い、さらに5名へのインタビュー調査も実施された。この調査によって、Z世代とされる大学生たちのテレビとの向き合い方には、一概に「テレビ離れ」と断じられない実情があることが明らかになった。

まず、テレビの視聴時間について尋ねたところ、「週に5時間未満」と回答した学生が64.0%と最多であり、「まったく観ない」と答えた5.1%と合わせると、約7割の大学生が週5時間未満しかテレビを観ていないことが分かった。一方で、可処分時間については「週5〜10時間未満」や「10〜20時間未満」との回答が多く、全体の7割近くが週20時間以下という限られた自由時間しか持たない生活を送っていることも判明している。テレビを観る時間が少ないのは、そもそも自由な時間そのものが限られているという現実が背景にある。

視聴スタイルに関しては、「習慣で何となく観ている」という受動的な姿勢が最も多く、44.9%を占めた。実家暮らしが多い大学生にとっては、家族がテレビをつけている影響もあり、特に目的がなくともテレビに触れているケースが多いようだ。しかしその一方で、「好きな番組があるから」「推しが出演しているから」といった明確な理由による視聴も存在し、とくに推し活に関連した視聴は能動的な行動を伴っている。インタビューでは、好きなアーティストの出演情報をSNSで調べ、録画や配信をチェックするなど、テレビが推しを応援するための重要なメディアとなっていることが語られた。

番組の人気傾向を見ると、「水曜日のダウンタウン」や「世界の果てまでイッテQ!」など、企画の独自性や出演者の掛け合いが魅力のバラエティ番組が多く挙がっている。ただし、「テレビよりYouTubeやNetflixの方が尖っていて面白い」といった声もあり、テレビ番組はもはや他局の番組との競合だけでなく、ネット動画とも常に比較される存在となっている。

注目すべきは、テレビ視聴のきっかけとしてSNSの存在が非常に大きい点だ。調査では、「SNSで流れてきたり検索して知る」という回答が最も多く、全体の44.9%を占めた。特にInstagramやXなどが番組情報の主要な取得手段となっており、SNSは大学生にとってテレビ番組との最初の接点となっている。さらに、公式アカウントの投稿や出演者の投稿に加え、「切り抜き動画」が視聴のフックとなっている現状も浮き彫りになった。30秒から数分程度の短い動画が、普段テレビを観ない層にも番組の魅力を伝える手段として機能しており、SNSでの拡散がテレビへの興味を引き出している。

今回の調査をまとめたサキダチラボ所長の上市愛氏は、Z世代が一様にテレビから離れているわけではなく、視聴目的やスタイルは多様化していると指摘する。そして、若者へのアプローチには、SNSとの連動が不可欠であり、切り抜き動画のようなコンテンツの二次活用が、新たな視聴を生む鍵になると分析した。また、SNSの双方向性を活かすことで、番組に対する熱量の高いファンを育てる可能性も示唆している。

テレビはZ世代にとっても依然として意味のあるメディアであり、ただしその視聴行動は従来の枠組みから大きく変化している。スマートフォンを軸としたSNSとの連動をいかに強化できるかが、テレビコンテンツの今後の生き残りを左右する時代に入っている。