ゲーム業界で数年キャリアを積み、ある程度の企画・制作フローは理解している。

しかしこんな課題を感じていませんか?

- 「単純な仕様書作成ばかりで頭打ち感がある」

- 「よりクリエイティブで価値の高い仕事をしたい」

- 「今の自分のスキルセットはこのままで十分なのか?」

中堅ゲームデザイナーにとって、次の壁は「設計力」や「提案力」、「分析力」です。単なるタスク処理ではなく、ユーザー体験を設計し、他職種と連携しながらプロジェクト全体に貢献する力が求められます。本記事では、ゲームデザイナーとしてワンランク上を目指すためのスキルとキャリア戦略を、実践視点で解説します。

ゲームデザイナー中級者の壁とは?【現場あるある】

仕様書は作れるが、「面白さ」や「魅力ある体験」づくりに踏み込めていない

中級ゲームデザイナーによくある課題が「仕様書は整っているが、ゲームとして面白くない」と言われてしまうケースです。

これは“正確な仕様”と“体験設計”の違いを理解しきれていないことが原因です。ユーザーが「なぜそれを楽しいと感じるのか」「どの瞬間に感情が動くのか」といった、感情の導線設計まで意識できていないと、没入感の薄いゲームになります。

今後は仕様の正確さだけでなく、プレイヤーの感情曲線やフロー体験を含めて構想し、検証→改善するスキルが求められます。

これができると、企画書段階での説得力や実装後の評価が大きく変わります。

ディレクター・エンジニアとの折衝でアイデアが通らない

中堅レベルに達すると、より多くの関係者と連携する機会が増えます。

ここで多くのデザイナーがぶつかる壁が「企画が通らない」「調整で却下される」という現象です。

原因の多くは、仕様の実現性や工数に対する配慮不足、論理的な説明力の弱さにあります。ゲームデザイナーは、アイデアの魅力だけでなく、実装可否・優先順位・コスト感覚まで考えたうえで提案する必要があります。

また、資料の構成・プレゼン力の向上も重要です。「面白い」だけでなく、「実装すべき理由」を数字・ユーザーデータ・競合比較などをもとに語れるかどうかが、アイデアを通す鍵となります。

ユーザー目線が足りず、KPI(継続率/課金率)に結びつかない

機能や演出が優れていても、KPIが伸びなければビジネスとしての価値は証明できません。中堅デザイナーにとって大きな課題は、「自分の設計がユーザー行動にどんな影響を与えるか」を分析し、改善へとつなげる視点が不足しがちな点です。例えば、チュートリアル離脱率やイベント参加率などを見て、何が障壁になっているのかを仮説立てて検証する力が求められます。数値と向き合う習慣を持つことで、「ユーザーの体験設計」と「収益性の向上」を同時に考えることができるようになり、ビジネス視点を持った企画者へと成長できます。

これらの課題に共通するのが、「提案力・判断力・設計力の不足」です。

次のレベルへ進むためのスキルセット

【企画・提案】構造化されたゲーム設計力

中堅ゲームデザイナーに求められるのは、ただ「面白いアイデア」を出すのではなく、「なぜそれが面白いのか」をプレイヤー心理に基づいて構造化する力です。たとえば、ユーザーがどのタイミングで快感や達成感を得るか、どこで離脱しやすいかを設計段階で読み取る必要があります。継続率やLTVといったKPIを意識したゲームバランス設計も重要です。データ分析による仮説検証を通じて、プロトタイプのブラッシュアップを繰り返すことで完成度は大きく高まります。MiroやFigmaでの設計可視化、Firebaseを使ったユーザー行動ログ分析、Tableauでの視覚的レポート作成など、ツールも積極的に活用して“論理的かつ感情に訴える”企画設計力を磨きましょう。

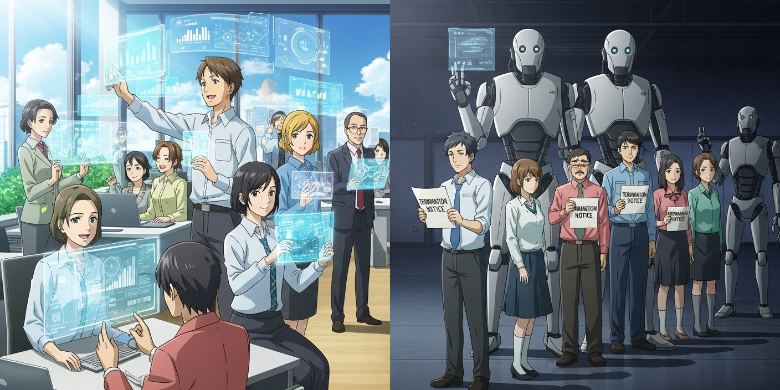

【コミュニケーション】横断調整スキル

チーム開発の現場では、企画の魅力だけでなく、実装可能性とコスト感を踏まえた調整力が問われます。特に中堅クラスでは、エンジニアやアーティストとのやり取りが増え、設計の整合性や技術負担の理解が不可欠です。また、アート班に対しては世界観や演出意図を言語化し、イメージのすり合わせを丁寧に行う必要があります。さらに、企画をディレクターに提案する際には、内容を論理立てて伝える「PREP法」や、ビジュアルで魅せるドキュメント設計も重要です。このような横断的コミュニケーションスキルは、調整力のある“チームに信頼されるデザイナー”への第一歩となります。要件定義、意図の伝達、資料作成力を常に磨いていきましょう。

【制作力】表現力のあるプロトタイピング技術

“設計”を言葉や図で説明するだけではなく、実際に触れる形で示すのがプロトタイピングの価値です。特に中堅デザイナーには、UnityやUnreal Engineを用いたインタラクティブなプロトタイプ作成スキルが求められます。演出タイミング、UXの遷移、チュートリアルの動線などを実装し、ユーザーがどのように体験するかを試作段階で明確化できると、実装前の合意形成が飛躍的にスムーズになります。また、コードの再利用性やモジュール設計を意識することで、チーム全体の開発効率も向上します。特にUnityのC#、Timeline、ScriptableObjectや、Unreal EngineのBlueprintやNiagaraは、表現と設計の両立を可能にする強力な武器です。試作=提案力と捉え、積極的に手を動かしましょう。

【分析力】ユーザー行動を読み解く意思決定スキル

ゲームの良し悪しを決めるのはユーザーの体験であり、その体験はデータとして表れます。中堅ゲームデザイナーには、KPI(継続率、離脱率、課金率など)を元に課題を発見し、改善提案につなげる分析力が不可欠です。たとえば、イベント参加率が低い場合は導線のわかりづらさや報酬の魅力不足を疑い、仮説を立てて改善を施す必要があります。Google AnalyticsやFirebase、Amplitudeなどのツールを活用し、SQLでの簡単な集計・可視化ができると重宝されます。重要なのは、数字を「事実」で終わらせず、「意味ある判断材料」に昇華させる力。分析力を高めることで、デザインや企画に“根拠”と“改善可能性”が生まれ、結果として説得力ある提案ができるようになります。

【マネジメント力】チームを動かす設計・推進スキル

中堅から上級にステップアップするために求められるのがマネジメント力です。これは単に進行管理だけではなく、「プロジェクトの目的・意図を理解したうえで、関係者を動かす力」を指します。仕様変更が発生した際にどう調整し、どの順番で実行するか、ボトルネックがどこにあるかを俯瞰して判断できる力が求められます。また、若手メンバーのレビューや育成、タスクの優先順位付け、スケジュールの見積もりと調整などもマネジメント範囲に含まれます。チーム全体が迷わない設計を意識するだけでなく、心理的安全性を確保する声かけや、リスク共有の姿勢も重要です。マネジメント力は現場全体のアウトプットの質を引き上げる、非常に価値あるスキルです。

中堅ゲームデザイナーのキャリアロードマップ

| フェーズ(1〜3年) |

【役職】ゲームデザイナー(実制作) 【主な役割】仕様設計、実装、調整、分析 【次に目指すステージ】リードデザイナー/プランナー 【必要なスキルセット】基本仕様設計、ツール操作(Unity等)、ユーザー視点、軽微なデータ分析 |

|---|---|

| フェーズ(3〜5年) |

【役職】リードデザイナー/プランナー 【主な役割】企画統括、他職種との折衝、KPI管理 【次に目指すステージ】ディレクター/プロデューサー 【必要なスキルセット】企画提案力、マルチ職種連携、KPI改善提案、プロトタイピング、プレゼンテーション力 |

| フェーズ(5年以上) |

【役職】ディレクター/プロデューサー 【主な役割】戦略立案、チームビルディング、運営全体設計 【次に目指すステージ】組織マネージャー/新規事業責任者など 【必要なスキルセット】戦略思考、組織マネジメント、意思決定力、リスク管理、収益構造の理解 |

ゲームデザイナーとしてキャリアを積み上げるには、「指示通りに動く実務者」から「戦略を描き、チームを導く意思決定者」へとシフトする必要があります。

1〜3年目は仕様設計や実装スキルを着実に身につけ、次のステップであるリードポジションでは、KPI改善や横断的な折衝力が求められます。

そして5年以降は、プロジェクト全体を俯瞰する視点と戦略設計、さらには人と組織を動かすマネジメント力が問われます。

キャリアを伸ばす鍵は、スキルを“深める”だけでなく、“広げてつなげる”ことです。

次の役割に必要な能力を意識的に補強し、「誰にでも替えがきくデザイナー」から「意思決定ができる中核人材」へと成長していきましょう。

今こそ再確認!自分のスキルチェックリスト

以下の質問にYesと答えられるか、確認してみてください。

仕様だけでなく目的(課題)から企画を設計できているか?

中堅デザイナーにとって重要なのは、「何をつくるか」ではなく「なぜつくるか」を起点に設計を始める視点です。指示された仕様通りに動くのは初級レベル。中堅以上は、ユーザー課題やプロダクトの目標(例:継続率向上、課金ポイント強化)から逆算して企画を構築できる力が求められます。たとえば、新機能を追加する場合も、その機能が「どのユーザー行動をどう変えたいのか」「どのKPIを改善したいのか」といった意図を明確にすることが重要です。チームに対しても「この施策の目的は○○であり、□□の課題を解決するため」と共有できれば、提案の説得力は大きく向上します。仕様中心から課題中心の思考へ切り替えることで、ワンランク上の企画設計が可能になります。

エンジニアやアーティストに技術的・美術的負担のない提案ができているか?

中堅クラスのゲームデザイナーには、実装・表現の現実的な限界やリソース制約を考慮した提案力が必要です。これは単に「できるかどうか」ではなく、「負担なく実現できるか」「運用コストは妥当か」といった視点を持つことを意味します。たとえば、「この演出はTimelineで再利用できる構造にしておく」「このUI変更は既存Prefabを流用する」など、技術・美術チームにとって“作りやすい提案”を意識することで、チームの信頼も獲得できます。アート班に対しても、「この演出意図はこうなので、必要な色調は〜」と背景まで伝えられれば、表現の質はぐっと高まります。提案とは、実現して初めて意味があるもの。だからこそ、周囲に配慮した“現場目線の提案力”が求められるのです。

データに基づいて、企画の善し悪しを振り返り改善できているか?

「実装して終わり」ではなく、結果を見て改善につなげられるかがプロとしての評価ポイントです。ABテストやユーザーログ、KPIダッシュボード(継続率・アクティブ率・LTVなど)を活用し、自身の企画がどのような成果を出したのかを定量的に確認しましょう。特に中堅層は、「なぜこの結果になったのか」を分析し、次の改善案まで提示できると高く評価されます。失敗を責めるのではなく、失敗から仮説を抽出し、試行錯誤のスピードを上げることが重要です。たとえば、「ミッションの達成率が低かったのはUIの導線が複雑だったから」など、ユーザー行動をデータから読み解ける視点を持つことで、継続的に成長できるデザイナーへと進化していきます。

ロジックと感情の両方を使ったプレゼンができているか?

中堅以上になると、自分の企画を「説明する力」ではなく「伝える力」が問われます。資料に数字や構造が詰まっていても、聞き手の感情に届かなければ、チームは動きません。逆に熱意やストーリーだけでも、論理がなければ企画は通りません。両者のバランスが鍵です。PREP法やピラミッド構造で論理を整理しつつ、「なぜこれがワクワクするのか」「どんな未来を実現したいのか」といった情緒的な要素も添えましょう。たとえば、「この機能は3日目に最大の盛り上がりを設計していて、ユーザーに“遊び続けたくなる瞬間”を与えます」といった具合に、感情と目的をリンクさせて語ることで、共感と納得を同時に得られます。伝え方こそ、提案の最後の勝負どころです。

1つでも「No」があるなら、それは成長の余地です。

中堅だからこそ、“自分の武器”を明確にしよう

経験を積むことで、一定水準のアウトプットは誰でも出せるようになります。しかし、ただ“こなせる”だけでは成長は頭打ちになります。これからのキャリアで求められるのは、他と差別化できる「尖り」、つまり自分ならではの武器を持つことです。企画力、調整力、分析力など、どこで勝負するかを明確にしましょう。また、チームやプロジェクトに良い影響を与えられる人材は信頼され、より上流工程にも関われるようになります。そして最後に重要なのが、成果を数字で語れるかどうか。KPIやユーザーデータを根拠に、自らの提案がどう結果を出したのかを説明できることで、真のプロフェッショナルとしての評価が高まります。