株式会社Hiraku agentが実施した調査によると、ゲーム業界で働くプログラマー・エンジニアの約9割が現在の仕事に将来性を感じていることが明らかになった。一方で、長時間労働や厳しい納期などの業務負荷により、離職を考える人も一定数存在している。

この調査は、2025年6月9日から11日にかけて、PRIZMAによるインターネット調査として実施されたもので、対象はゲーム業界で働くプログラマー・エンジニア1,018人である。調査を行った株式会社Hiraku agentは、東京都品川区に本社を構える企業である。

調査では、現在担当している業務内容として「ゲームクライアント開発」が47.4%と最も多く、「サーバーエンジニア」が45.2%、「ツール開発」が34.6%と続いた。ゲーム開発の中心を担うクライアントやサーバー構築に関わる職種が多く、専門領域に特化したツール開発も一定の割合を占めている。

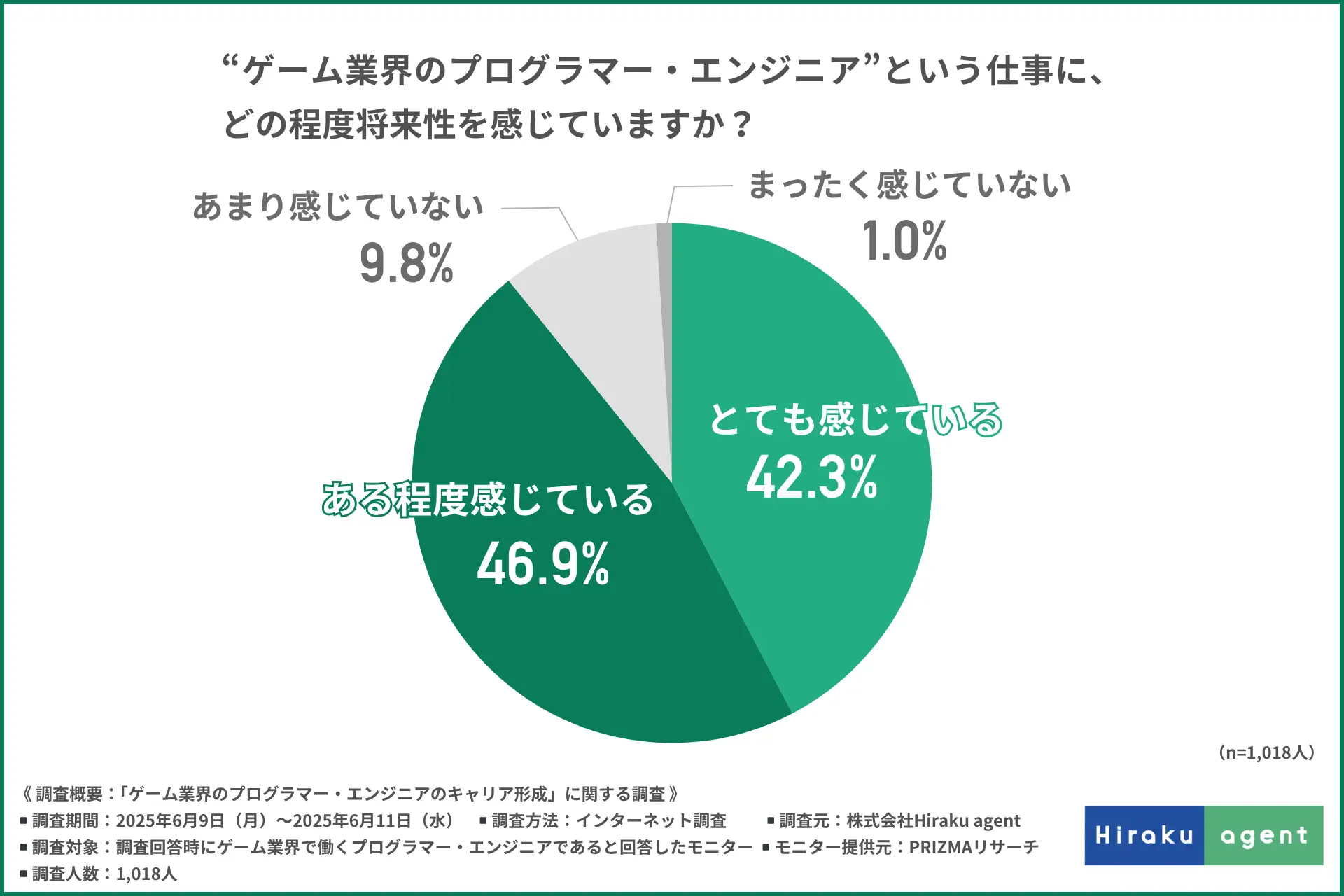

「ゲーム業界のプログラマー・エンジニアという仕事に将来性を感じているか」という問いに対しては、42.3%が「とても感じている」、46.9%が「ある程度感じている」と回答し、合計で約9割が将来性を実感していることがわかった。理由としては、「ゲーム開発のクオリティ要求が高まっており、需要はなくならない」「今後も発展する業界である」「ユーザーが増えている」といった声が寄せられた。一方で、「仕事量に対して給料が低い」「AI技術の発達によって人間の仕事がなくなるのではないか」「ゲーム業界自体の衰退」といった懸念を示す回答もあり、将来性に不安を抱く人も少数ながら存在している。

キャリア形成においてメンターやロールモデルとなる人物がいるかという問いには、「社内にいる」が58.6%、「社外にいる」が33.4%、「いない」が8.0%となり、約9割が何らかの指針となる人物を持っていることがわかった。これは、エンジニア組織における「学びの継承」や「成長支援」の文化が一定程度根づいていることを示している。

また、「ゲーム業界内での転職がキャリア形成に有効か」という問いには、43.5%が「とても有効だと思う」、49.1%が「やや有効だと思う」と回答した。業界内でのキャリアアップやスキル拡張が一般的であり、転職が単なる離職手段ではなく、成長や視野拡張の手段として機能していることがうかがえる。さらに、他社文化や開発環境に触れること自体が学びになるという意識も読み取れる。

一方で、「ゲーム業界から人材が流出するとしたら何が要因だと思うか」という問いには、「長時間労働・ハードな納期」が44.4%と最多で、「キャリアの将来性への不安」が41.3%、「給与・待遇の不満」が38.7%と続いた。開発工程の厳しさや将来性への不安、報酬面に対する不満などが、キャリア移行を促す要因となっている。持続的に人材を確保するには、業界構造の再設計が欠かせないことが示された。

前回調査では、プログラマー・エンジニアの約8割が勤めている会社のスキル評価に満足していることが明らかになったが、満足していない層も一定数存在している。今回の調査では、「理想的なスキル評価制度」について尋ねたところ、「キャリアパスに応じた評価軸が明確に示されている」が43.8%と最多で、「担当業務や成果が明確に可視化され、正当に評価される」が40.8%、「チームへの貢献やコミュニケーションも評価に含まれる」が34.2%となった。年功や成果主義だけにとらわれず、複合的な要素での評価を求める声が多く、評価制度の「透明性」や「妥当性」が大きなテーマとなっている。

今回の調査を通じて、ゲーム業界におけるプログラマー・エンジニアのキャリア形成に関する意識と実態が明らかになった。業務内容はゲームクライアントやサーバー、ツール開発を軸としつつ、グラフィックスやAIといった先端技術に携わる割合も高く、職種の専門分化が進行している。キャリア展望も「技術スキルの深化」と「マネジメント志向」が拮抗する構図が見られ、起業志向や他業界志向など越境的なキャリア観も一定数存在している。

“ゲーム業界のプログラマー・エンジニア”という仕事の将来性に対する認識については、約9割が期待を示している一方で、仕事量と給料が見合わない、AI技術の進歩への懸念などを感じる声もあり、業界構造や労働環境に対する長期的な不安が背景にあると考えられる。プログラマー・エンジニアが長期的に活躍するためには、働き方や評価制度、学習機会といった環境全体の整備が必要不可欠である。